И.Ю. Бережанская

Преподаватель РГГУ, канд.филол. наук

E-mail: rina3000@rambler.ru

Н.Ю. Марковских

Независимый исследователь

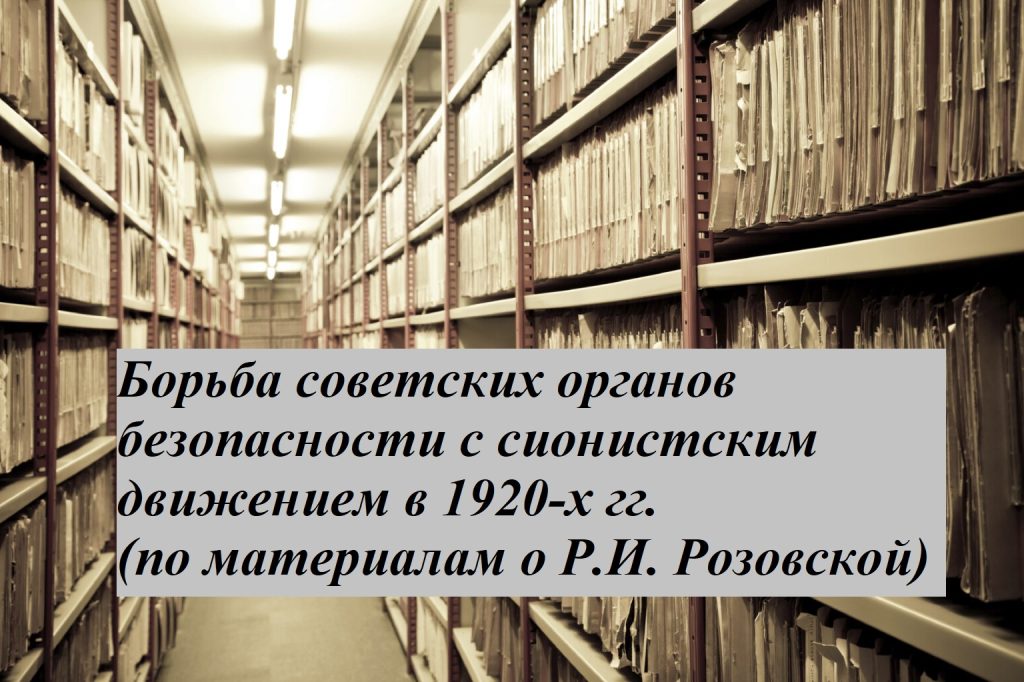

Долгое время исследование деятельности сионистского движения, влияния течения на гражданское общество и политическую обстановку в СССР в качестве нового государства как на ранних этапах его становления, так и в более поздний период, было затруднено ввиду недостатка источников и неполноты доступной информации. И только благодаря рассекреченным в конце XX в. документам российских государственных и ведомственных архивов у исследователей появилась возможность обстоятельнее изучить историю сионистского движения в Советской России, сделать более точные выводы об аспектах его существования, пополнить историографию вопроса и расширить его источниковую базу.

Читать далее «Борьба советских органов безопасности с сионистским движением в 1920-х гг. (по материалам о Р.И. Розовской)»